ITIL® 4の浸透で推進する、コニカミノルタのサービスビジネス —— モノ売りからコト売りへの転換を支える、グループ横断の研修実施

- ITIL®

社会ニーズやビジネス環境の急速な変化により、製造業では従来の「モノ売り」から価値提供型の「コト売り」へのビジネスモデル転換が求められています。

この潮流を踏まえ、コニカミノルタ株式会社では、サービスビジネスの強化に向け、グローバルスタンダードであるITIL®を全社的に導入しています。

ITプレナーズが提供するITIL®研修を導入した経緯、そして受講後の成果について、事務局の立場から研修実施をリードした品質本部の清水様、小宮山様と、サービスの開発・運用に携わる古川様、永松様にお話を伺いました。

- ITIL® 4 ファンデーション

- ITIL® 4 スペシャリスト:作成、提供およびサポート(CDS)

- ITIL® 4 プラクティス・マネージャー:Monitor, Support & Fulfill(MSF)

- 新規事業・提供サービスにおける運用体制の強化

- 全社的なサービスビジネスの体制構築・仕組みづくり

- ITIL®を全社共通言語として導入し、サービス品質の向上を図る

- 業務の進め方に自信が生まれ、ITIL®の原則を現場で活用する土壌が形成された

- グループ横断のコミュニティが形成され、知見の共有が活発化

- 開発段階からサービス全体を総合的に設計する視点が浸透

サービスビジネスの強化を目的に、全社的なITIL®研修受講へ

──まずは、事務局の清水さん・小宮山さんが所属する部署と担当業務についてお聞かせください。

私と小宮山は現在、品質本部に所属しています。その中で、私はサービスビジネスのプロセス運用支援とアジャイルの全社推進を担当しており、ITIL®人材育成の取りまとめを行う立場となっています。

私は、品質本部内でサービスプロセス改善活動のリーダーとして、ITIL®をはじめとする研修の企画・運営を通じてサービスマネジメントに必要なスキルの習得、マインドの醸成を支援しています。また、新規事業部門に対するサービス品質向上の支援や、社内のナレッジを蓄積・全社展開する活動も行っています。

──全社的にITIL®を導入された経緯について教えていただけますか?

社会的な背景として、モノ売りからコト売りへの大きな転換があります。従来のようにモノを製造して販売するだけでは、社会ニーズやビジネス環境の変化に対応できなくなりつつあります。こうした流れを受け、コニカミノルタでは10年以上前からサービスビジネスに注力してきました。

現在は複数の事業が順調に立ち上がっていますが、サービスビジネスに必要な体制・仕組み、お客様との関係構築についてさらに理解を深める必要性を感じていました。

品質本部では様々な社内研修を実施してきましたが、サービスマネジメントについては内製よりも世界共通の汎用的内容を学ぶほうが効果的だと判断しました。そこでグローバルスタンダードであるITIL®に注目し、この分野で豊富な研修実績を持つITプレナーズに相談したのが受講のきっかけです。

コニカミノルタのグループ会社を含めた従業員に対してITIL® 4の各研修の受講希望を募ったところ、想定以上の申込があり、学びのニーズを実感しました。受講者は、サービス運営に携わる事業部門、カスタマーサポート部門、DX推進室や社内のIT部門など、さまざまな部署から集まりました。

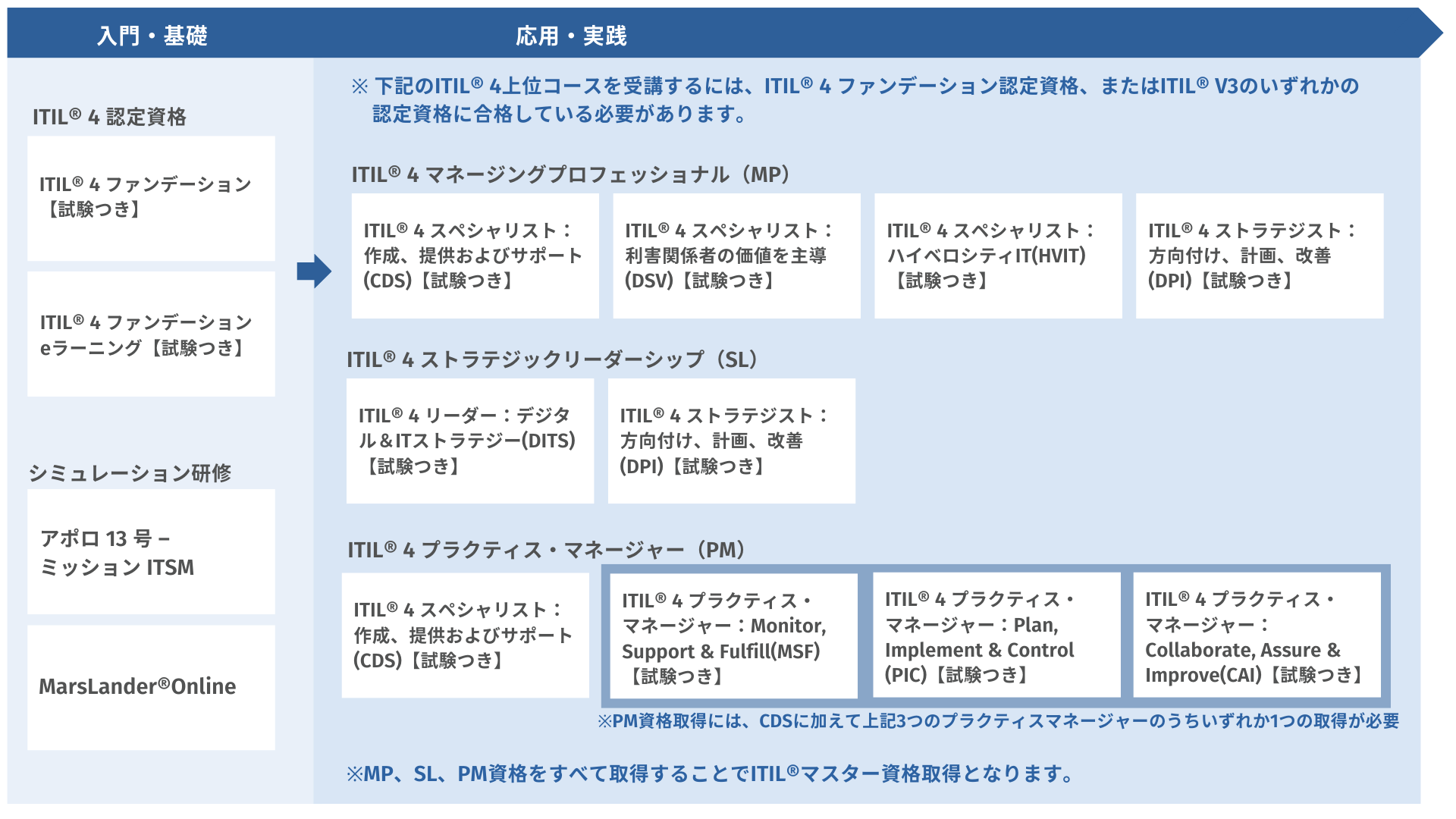

──「ITIL® 4 ファンデーション」に加えて、上位資格の「ITIL® 4 スペシャリスト:作成、提供およびサポート(CDS)」「ITIL® 4 プラクティス・マネージャー:Monitor, Support & Fulfill(MSF)」を選ばれた理由についてお聞かせください。

ITプレナーズの取締役であり、講師も務める最上さんよりご提案いただきました。私たちはサービスの安定した品質を担保する上で、特に運用面の構築が不可欠だと考えていました。それには、まず基礎知識の習得としてのファンデーションに加え、これら2つの上位コースが効果的だとアドバイスいただいたのです。

上位コースの研修は他にも数多くあるため、どのコースが自組織にとって最適なのか、私たちも迷っていたんです。そんな当社の状況をよく理解していただいた上で、ITプレナーズから提案をいただき、安心して受講に臨めました。

ITサービスの運用だけじゃない、ビジネスのあらゆる場面で活かせるITIL®の考え

──ITIL®研修を受講されての率直な感想をお聞かせください。

特に印象に残っているのは、講師の方の的確な進め方と解説です。独学でテキストを読むだけでは、書かれている内容や言葉の定義をうまく咀嚼できない箇所もありますが、講師の方にその場で質問できるので、リアルタイムに疑問を解消できました。それだけでなく、講師の方の実体験にもとづくナレッジも共有いただき、実践的な学びが得られたと思います。試験対策の情報も、大変ありがたかったです。

オンラインで行った研修中は、様々な部門・役職・職務のメンバーが集まり、チャットでも活発にやり取りしていました。ITIL®の内容を実務に照らし合わせて考えたり、業務の進め方やインシデント管理を共有したりなど、すぐに実践できる形まで落とし込めたことも、効果的な学びにつながったのではないでしょうか。

──事業部門に所属されている、古川さんと永松さんにも、研修を通じた学びについて伺いたいです。

私はグループ会社に所属し、介護施設向けのサービス「HitomeQ ケアサポート」の開発・運用設計を担当しています。新規事業ということもあり、手探りでサービス開発を進めつつ、お客様に提供できるものが準備できたら市場リリースをしてきました。一方で、突発的な問い合わせやインシデントの対応に追われ、運用体制の整備が後手になりがちな点が問題となっていました。

「ITIL® 4 ファンデーション」を受講して、まさにこれから運用をどうしていくかに関して、多くのヒントが得られました。

サービスデスクの一本化や、要望と不具合対応の切り分けなど、すでに実践していることですが、ITIL®で推奨されているベストプラクティスにはさらに良い工夫があるので、現場でも取り入れていきたいです。

ITIL®は単なる理論というよりも、実践的なベストプラクティスです。これまで世界中の多くの人が直面してきた課題やその解決方法を知ることができ、非常に有用な内容だと感じました。

私は古川さんとは別のグループ会社で、企業向けIT管理サービス「ITガーディアンズ」の運用に携わり、お客様に提供するIT機器のキッティング・設定から、導入後の運用保守、問い合わせ対応までを行っています。

問い合わせ対応の場で、お客様が本当に求めているものと実際に提供するものの差異が生まれていることに、課題意識を感じていました。このギャップを埋めるために、ITIL®の考えを活用できそうだと期待して「ITIL® 4 ファンデーション」および「CDS」を受講しました。

特に関心を持ったのは、サービスを効率的に運用していくために、需要の発生から価値提供までの全体の流れを捉える「サービスバリューチェーン」の考え方です。また、自分ひとりがこの考えを把握しているだけではサービスの改善につながりにくいため、組織や職場にもITIL®を広めていく必要があると感じました。

テクノロジーの進化スピードは非常に速く、今後もどんどん変わっていくでしょう。サービスの提供元として変化に適応していくために、組織全体での継続的な改善が不可欠だと痛感したのです。

以前のITIL® v3はサービスの運用におけるプロセスに焦点が当たっていましたが、ITIL® 4では「価値とは何か」を考えるところから始まります。サービスの「ゆりかごから墓場まで」を体系的に学べるため、ITサービスに関わる経験の有無を問わず、サービスビジネスに携わるすべての人に有用な内容だと思います。

そういう意味で、ITIL®はITの分野に限らず、もはやビジネス全般におけるベストプラクティスとも言えるのではないでしょうか。サービスビジネスだけでなく、DX推進や新規事業にも活用できるはずです。

共通言語の獲得と社内コミュニティの形成を通じた、ITIL®の組織浸透

──受講後、貴社内ではどのような成果や変容が生まれていますか?

受講者からは「自分たちのやっていることが間違いなかったと確信を持てた」との声が聞かれました。経験則から予測しながら進めていたことが、ITIL®というベストプラクティスと一致していることがわかり、自信につながったようです。

また、ITIL® 4で定義されている7つの「従うべき原則」は、どのような場面でも参考になるといった意見も多かったです。それぞれの現場で、ITIL® 4の考えを活かしていく土壌が整いつつあると感じます。

得られた成果は、大きく二つあります。一つ目は、ITIL® 4を共通言語として、全社へサービスビジネスに力を入れようとしているというメッセージが発信できたことです。研修の実施状況はCEO、CTOをはじめとする上層部にも共有しているので、現場でどのような取り組みを行っているのか理解を深めてもらえているのではないでしょうか。

二つ目は、研修の受講をきっかけにグループ横断のコミュニティを形成できたことです。私たち品質本部では、グループ全体でどのようなサービスビジネスを提供しているのか、誰が関わっているのかを把握しきれていませんでした。しかし、今ではこうしてグループ会社で実際にサービス提供に携わる古川さんや永松さんと知り合えて、ITIL®の学びやお互いの取り組みを共有できるようになりました。

「ITIL®研修を受講した」という共通項でつながり、知見をシェアする場ができたことは、今後の当社におけるサービスビジネスに良い影響をもたらすと確信しています。

──今後の展望についてお聞かせください。

サービス開発・運用設計の段階から、お客さまへの提供時に必要な準備や問い合わせの受付体制について考えるなど、サービスを総合的に設計する必要性を実感しています。こうした視点を身に付けるには、開発から運用まで、社内で各業務を担うあらゆる役割への理解と、ITIL®の浸透が不可欠です。

事業部側からすると、研修の受講は業務時間が削られるため手間だと感じる側面もありますが、私たちの業務にとって重要な内容だと実感したので、草の根活動で広めていきたいと考えています。

私も、現場側の保守運用で課題に直面している立場として、古川さんのご意見に共感します。受講後は、得た知見を自組織内にも共有しました。今後さらに浸透していくことを期待しています。

私も事務局の立場として、浸透を推進したいと考えています。教育だけでなく、コミュニティを活用したナレッジの蓄積と共有など、私たち自身も情報発信できる仕組みを構築していくことを考えていますので、今後もITプレナーズの皆さまには引き続きご協力をお願いしたいと思います。

より多くの社員がITIL®を学べる環境をいかに構築していくか、検討して具体化していきたいと思います。先ほどお話したコミュニティの活用もしながら、品質本部として、社内全体にうまく告知していきたいですね。ITIL®の知見を全社に浸透させることで、コニカミノルタのサービスビジネスの質をさらに高め、お客様に提供する価値を継続的に向上させていきたいと考えています。

お客様情報

社名 コニカミノルタ株式会社

業種 精密機器

設立 1936年(昭和11年)12月22日

資本金 37,519百万円

従業員数 単体 4,269名(2024年3月31日現在) 連結 40,015名(2024年3月31日現在)

ウェブサイト https://www.konicaminolta.com/

ITプレナーズのITIL® 4研修

ITプレナーズのITIL®研修では、ITIL®の概念や定義の習得はもちろん、演習を組み合わせたトレーニングを通じて、現場でITサービスマネジメントの知識を活用できる人材の育成を支援します。

ITプレナーズは、日本国内でのITIL®の浸透に深く携わっている業界トップシェア企業です。ITIL®公式書籍のレビューに参加している講師や、ITIL®の認定団体であるAXELOSのSME(Subject Matter Expert: 内容領域専門家)を担当している講師もおり、マーケットリーダーとして常にITIL®の最新情報を提供しています。

ITIL®の体系的な知識を習得し、実務に活かしたいと考える方はぜひご受講ください。

※取材は2025年2月に行いました。

取材・文:Yui Murao

ITIL® is a registered trademark of the PeopleCert group. Used under licence from PeopleCert. All rights reserved.